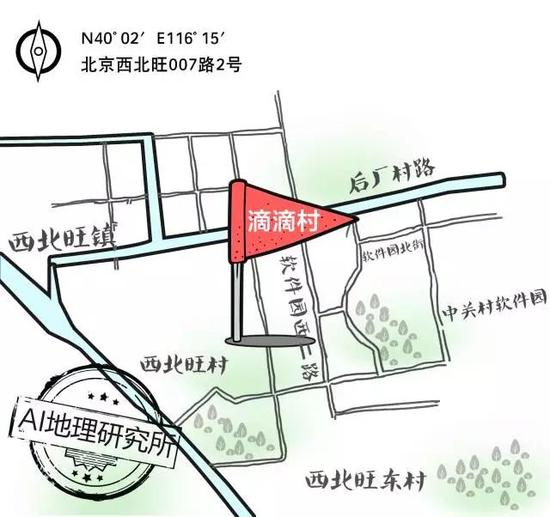

导读:北京网约车新政实施之前,后厂村是有名的滴滴村,这里汇集了大量重庆人。新政之后,没有北京牌照的他们,重新拾起搬家的行当,这里又变回了搬家村。

AI财经社(ID:aicjnews) AI财经社(ID:aicjnews) 文 | 杨红钦

编辑 | 金赫

制图 | 郑芳

外来人

你很难找到后厂村的正式入口,标着“货拉拉”、“58速运”、“XX搬家”的货运车像城墙般将村子围住。走进村子,疯长的野草间,棉被的覆盖下,随处可见外地牌照的小轿车。这些小轿车曾经撑起了后厂“滴滴村”的名号。

后厂村有自己完备的运行系统:用粉笔标示的小卖部、流动躲避城管的水果摊、简陋的理发店、没有招牌的小饭馆。。。。。。它们简单粗暴,恰到好处地满足了工人们的一切所需。很少有人有闲暇去维护公共空间,黑色的脏水在地面的小沟壑静静流淌,恶臭总在无意间袭来;女人们把被子铺在车上晒太阳;男人们坐在路边废弃的沙发上闲谈,观看路人。

监管风暴过后的“滴滴村”。@AI财经社 监管风暴过后的“滴滴村”。@AI财经社 作为这里少数的本地人,房东黄大爷对外地人在这里的疯狂扩张摇摇头,他的三间小平房都租了出去,一间收300块的房租。在这里房租从几百到一千多不等,两层的小楼房要上千。

“2007年附近一个地方拆迁了,都跑到这里来,那年人特别多。”村子想尽办法容纳外来客,一个窄窄的走道里容下了一排放洗脸盆的架子,小小的房间里放上了两层的小床,原来生产大队的院子也被用来改建房屋。总之,这里充斥着拥挤,和随时可能袭来的恶臭。

滴滴司机

许明拖着他关节炎的腿溜达着带我去吃了一碗红油抄手,过段日子这个容纳他们乡情的小馆也将不复存在。相比于滴滴村、搬家村这样变化的称呼,重庆村才是这个城乡结合部的底色。

白天的后厂村人流稀少,卖糖果的王阿姨还没有卖出一块钱,她和她灰色的小推车与周围土黄色的色调搭配得很和谐。

一辆共享单车被毫不客气地扔在臭水滩里,那些闲置的滴滴用车,则被冷落在尘埃和荒草里。这种混乱和破败感没有掩住这里的生机:巷子里的油烟都是重庆风味的麻辣,掩蔽或公然的麻将桌、牌桌、妇女叫小孩的明快口音,都在昭示着这里是重庆人的地盘。随着外来人口的扩张,北京本地人被稀释得越来越少,偶尔在路上听见自行车上放着北京味儿的相声,令人多回头看几眼。

被闲置的滴滴用车。@AI财经社 被闲置的滴滴用车。@AI财经社 当你向路人打听滴滴司机的下落,得到的回答大多是去拉货了。

“以前开滴滴的人都去打工还贷款了。”网约车新政实行之前,这里是远近闻名的滴滴村,这个村子获得了前所未有的关注。

随机访问的滴滴司机中,都有过被记者采访的经历。“有两三个记者拿着摄像机过来,让我自然点,躺着倚着都行。还有人开车出去,在村口就被记者拦下。”工人许明第一次接受采访的时候,显得新奇而慌乱,两三波记者过来后,他已经习以为常。都是奔着滴滴来的,如今没有北京牌照的他,并不热衷于谈论这段曾给过他甜头的往事。

成为一名滴滴司机之前,他是个安分的货运司机,听说有人开滴滴一晚上挣了上千元,他动了心,用他重庆牌照的车全职跑起了滴滴。他真的挣到了钱,多的时候一个月有八九千。

网约车新政出台后,他们贷款买的车成了自己代步的私家车。风潮褪去后,他们重新拾起搬家和货运的行当,滴滴生涯结束了。

你可以随处听闻一些令人唏嘘的故事:潘全花八万元贷款分期买了一辆车用来跑滴滴,一个星期后,“知道的那一刻脑子里是空白”。现在他干回来了搬家的老本行。

张万算是幸运的,来北京十二年,像这里很多雷同的故事一样,年少的他听老乡说有人在这里混得很好,便一同来了。他从搬运工做起,慢慢有了积蓄便买了车做货运。前年他做了一个月的滴滴司机作为兼职,后来空调搬运的活多了,就此搁下。拥有北京牌照的他,现在正在考虑要不要再买一辆车跑专车。

未来

在潘全家住的二层小楼里,挤着十几户人家,从窄窄的过道看过去,是一排整整齐齐的厨房和似乎望不见底的昏暗。他家的斜对面是彭水老乡开的小饭馆,没有明显的标识,只有门口一张破旧的台球桌和牌桌提醒这里是个休闲之地。

吃饭的客人们,边吃边重复着刷新手机页面。整个村子的老乡们都在抢货运的单子,他们不得不时刻紧绷着。

网约车新政之后,滴滴村人重新拾起搬家的行当。@AI财经社 网约车新政之后,滴滴村人重新拾起搬家的行当。@AI财经社 “就我们村的单子那么难抢,换个地方就好些,这边做这个的人太多了。”

在抢单的紧绷情绪中,藏含着关于未来的焦虑。许明静默地点燃了一根烟,看着院子里自己的车。重新做起货运的他,因为自己的车排放量不符合进入五环的新政策,9月20号之后不能再进五环之内。

她的妹妹显得充满担忧。他丈夫半年前花大笔积蓄买了辆车开滴滴,要供孩子上学,现在要向别人借钱才能还清贷款。她现在的工作是帮丈夫在手机上抢货运的单子,在跟我说话的同时,手指不停地刷新着手机界面以防错过单子。 |