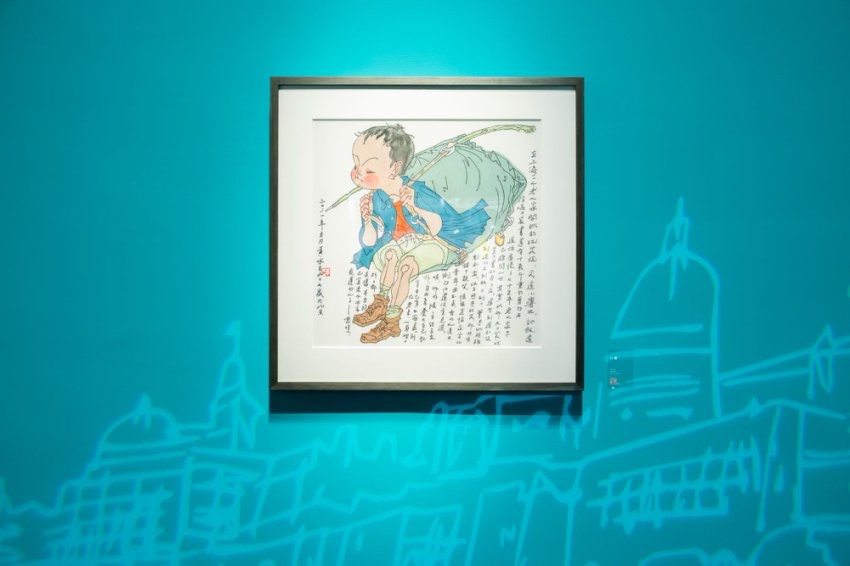

“爸爸经常说,年轻时来上海开了眼界,结识了对他影响深远的前辈挚友。每次讲起这座城市,他都很感动,庆幸自己在一生中最开阔、消化能力特别强的时候,在上海受到了滋养。”昨天,黄永玉女儿黄黑妮现身世博会博物馆“如此漫长·如此浓郁——黄永玉新作展”现场,在接受文汇报记者专访时多次提到,爸爸生前总惦记着上海“老大哥”们。

一个妙趣横生的老顽童,一位行遍大半个中国,在美术、文学、雕刻、建筑等领域都有不凡成就的百岁艺术家,少时离乡,辗转多地。其中,停留于上海的1947年,在黄永玉心中始终有着极为重要特殊的意义。

当时他在上海闵行中学担任美术教师,同时从事木刻创作,每到星期六,“便搭公共汽车进城到致远中学找曾祺,再一起到中兴轮船公司找黄裳”,于是“星期六整个下午到晚上九十点钟,星期天的一整天”都混在一起。

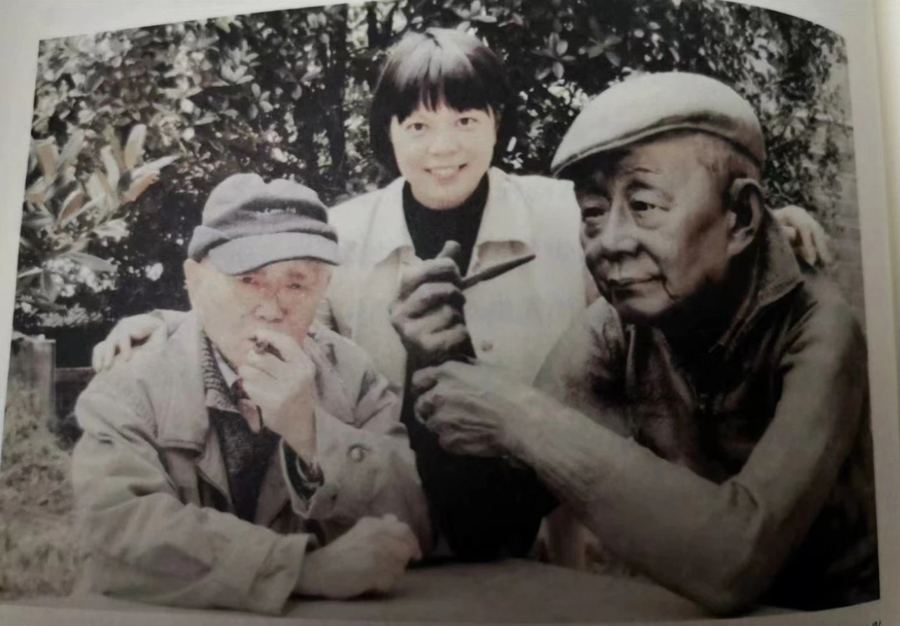

他与巴金、臧克家、楼适夷等文学名家交往,越来越多朋友邀请黄永玉为其作品创作木刻插图。黄黑妮在几十年后听到父亲形容那段岁月“如老酒一般,越陈越香……一个那么大的局面,那么新的世界,呈现眼前”。

木刻传授依然生生不息——展览门口集中呈现闵行中学木刻小组学生们打磨的套色木刻作品,分享会期间闵行中学校长从黄黑妮手中接过黄永玉木刻全集,一个“温馨的闭环”令人动容。

“一讲起上海,爸爸就会说自己是很幸运的年轻人,遇到了很多关爱帮助他的前辈,包括张乐平、野夫、李桦先生等,见到了作家黄裳和辛迪,就像老大哥般护着他。”黄黑妮记得爸爸告诉她,当时上海漫画界前辈很关爱“这个20出头的小伙子”,不光是教他艺术技巧,也教他时髦穿搭,稿费先垫付出去,嘱他购置西装、黑皮鞋,由内而外焕然一新。

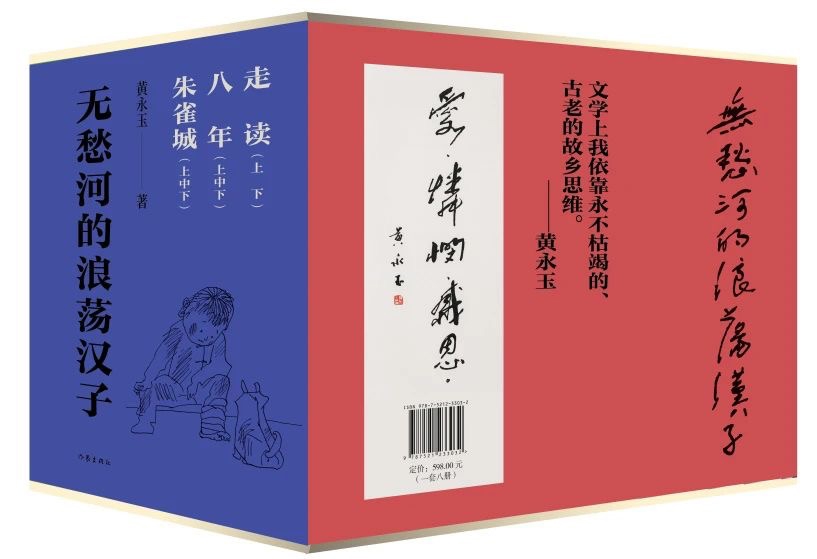

黄永玉晚年创作的自传体长篇小说《无愁河的浪荡汉子》,也是在上海文学杂志《收获》上首发连载。

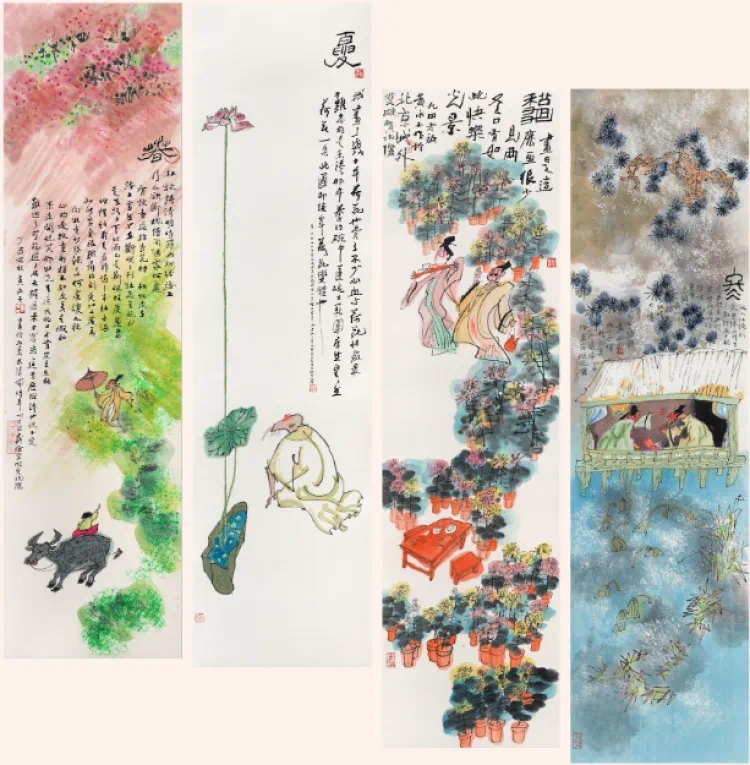

“爸爸手写,有时我帮他录入,写得顺时,老爷子还哼歌,我就知道他心情不错。有时也会不满意,有的插画抹了几遍,似乎没达到标准,就会再下功夫。那可是90多岁的老人啊!他怎么那么有活力,有力气!”黄黑妮佩服爸爸充沛的体能,更连连用“创新”“出新”赞叹他始终开放求新的心态。

这部近300万字大部头如今由作家出版社推出全新修订版,有600余幅插图。细心的读者会发现,书中《朱雀城》出现了湘西凤凰话,《八年》里有闽南语,《走读》有上海话,地域特色浓郁。

“他在上海待的时间虽然不多,但因为很多老大哥都说上海话,父亲也会一些。他也喜欢,有时候讲几句,听了觉得很亲切,有一种到了一个地方就感觉自己可以落地生根的底气。”黄黑妮说。

而这部长篇也有一位公认的“超级读者”——曾任《文汇报》笔会主编的周毅,生前用笔名“芳菲”写了一本随想札记《沿着无愁河到凤凰》,以读后感方式推荐《无愁河的浪荡汉子》。在黄老先生心目中,她是“有用不完的巧思和力气”的后生好友、性情妙人。黄黑妮也记得,父亲常念叨“上海有《文汇报》,《文汇报》有周毅”,这段作者与编辑的忘年交情谊,也是写作者之间的惺惺相惜。

很长一段时间里,黄永玉的《难忘的清流绝响》《你是谁》等散文、诗作、画作,都在《文汇报》笔会首发。

黄黑妮解读父亲《今夜》创作故事 黄黑妮解读父亲《今夜》创作故事

走到展览入口处展板前,黄黑妮凝视着父亲的一段诙谐宣言——“上海过去是冒险家的乐园,如今是艺术家的摇篮——谁不信?我揍他!”一个人与一座城的深情,莫过于此 |