4月14日,《编辑部的故事》牛大姐饰演者、上海话剧艺术中心演员童正维因心脏衰竭医治无效在上海去世,享年88岁。她的离开,勾起观众对经典电视剧《编辑部的故事》回忆。

童正维 童正维

1991年6月,25集《编辑部的故事》在《渴望》诞生地——北京香山脚下的摄影棚里开机,这是北京电视艺术中心继《渴望》之后策划的又一部大型室内剧,金炎、赵宝刚执导,王朔、冯小刚、苏雷、魏冬生编剧,全剧由《飞来的星星》《谁主沉浮》《谁是谁非》《法律面前》《胖子的烦恼》《修改后发表》《寻子记》等系列构成。

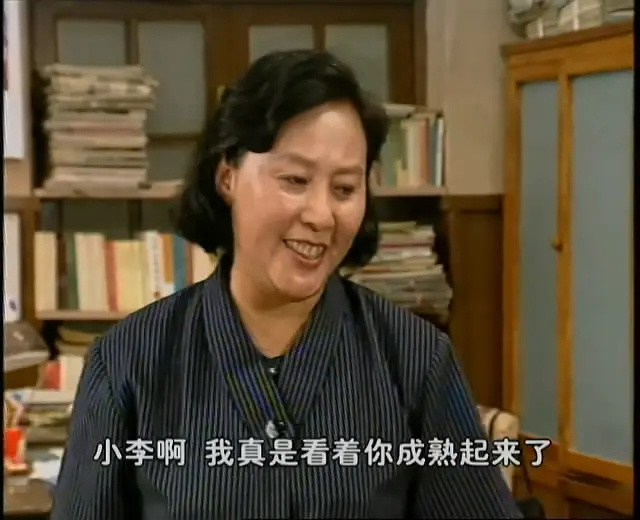

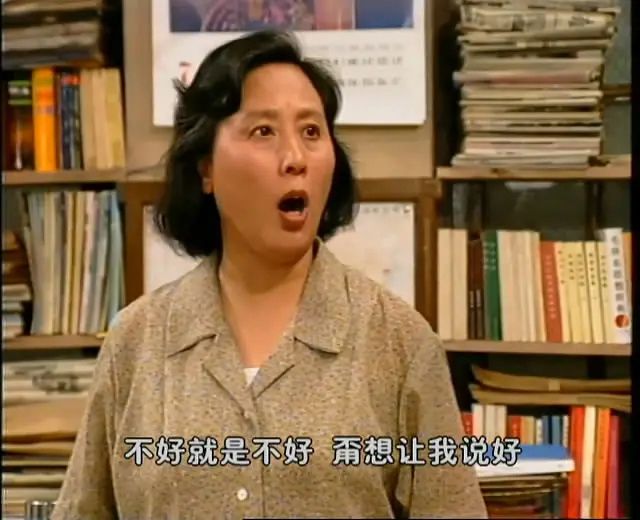

吕丽萍因在喜剧电影《遭遇激情》中的出色表演被相中,成了“老大难”女编辑戈玲。“老大男”编辑李冬宝的扮演者葛优则是从西影厂一剧组抢来的,因为王朔写李冬宝的戏时,葛优的影子不断在他脑海中浮现。侯耀华自荐饰演编辑于德利。北京人艺老演员张僮、雷非分别扮演胆小怕事的刘书友和欲要引退的陈主编。当时是上海青年话剧团演员的童正维饰演心直口快的牛大姐。

为什么在一众北京主创中,会出现上海演员童正维?

童正维与丈夫、上海京剧院一级导演马科,曾把马科的老师、一位王姓老人接到家中赡养。当时他们经济、住房条件不宽裕,却把老人当作父亲,后来还帮老人找到亲生儿子。老人随子迁居北京,患肝癌病危时,童正维北上侍奉了二十多天。老人临终时,对在北京电视艺术中心工作的儿子说,有好的剧目别忘了童正维。

当时《编辑部的故事》需要找中年演员饰演“牛大姐”,剧组看到童正维的照片很满意,但是又担心上海演员台词不过关。童正维北上试戏后,编、导、总监一致通过,她成了剧组主演中唯一的南方人,而且演得很出色。

童正维在《编辑部的故事》 童正维在《编辑部的故事》

1983年,童正维的女儿在《解放日报》撰文《我的妈妈》提及往事。

朋友,也许你已经观看过上海青年话剧团新近上演的话剧《人生》,你对戏中那个势利、圆滑、自私,甚至还有点泼的张母讨厌不?张母的扮演者之一童正维,是我的妈妈。我说呀,我妈才不是张母那号人,她可有修养了。就说演戏吧,她演过不少角色,不过大多是配角。今年,剧团试行承包,她想多争取一些艺术实践的机会,谁知导演还是让她当配角。闹情绪啦?没有。导演要她发扬“人梯”精神;她自己也懂得“红花需要绿叶扶”的道理。妈说过:甘当配角,真要做到“甘”也不容易呀!

在我们家里,妈妈是很辛苦的。爸爸马科是京剧三团的团长兼导演,工作够忙的。妈妈对他说:“你放心工作吧,家里的事有我呢!”去年,爸爸捧着市劳模的奖品回来,对妈说:“这里面的一半是你的功劳。”不久前,我们家被评为市“五好”家庭。受编辑部之约,我写了这篇文章。

说起我妈,就会很自然地联想到爷爷来。爷爷已入古稀之年,妈妈待他可好了,早晨给他倒痰盂,泡茶;晚上给他铺被子;有什么好吃的,总让他先尝……可是,爷爷本不是我们家的人。他叫王震欧,一九五六年受潘汉年案株连,坐了十年牢,弄得妻离子散,后来被遣送回原籍苏州过着孤单而清贫的生活。一九七六年冬,一个偶然机会,爸爸得知他还健在,当天就赶去看他,接着又和妈妈一起去拜访。三十年代,爷爷在上海与别人一起创办夏声戏剧学校,爸爸是他的第三期学生。七九年,爸爸妈妈看王老师年纪大了,又有高血压、冠心病,身边无人照应,就诚恳地要求他住到我们家里来,王老师知道自己还拖着个“尾巴”,硬是不肯,在爸爸妈妈的再三“动员”下,他终于成了我们家的一位长者。

起初,爸爸妈妈让爷爷睡大房间,大床铺,他们自己睡到又矮又小的阁楼上。后来,爷爷自己提出要住后面的小间,说早晨可以迟一点起来。当时,爷爷每月只有二十多元的养老金,妈妈常给他零用钱花,有时还给他买这买那。前年春,爷爷得到彻底平反,他跟我妈说:“如果愿意的话,你就做我的女儿吧。”从此,爷爷同我们家的关系又深了一层。

……爷爷被妈妈的真诚态度所感动,他说妈妈“何异亲生”,说自己“夕阳无限好,何虑近黄昏”。

……我妈不只是对爷爷好,走到外面,也喜欢见难相助,助人为乐。有一回,我跟妈上南京路,看见一位老人扶着电车站牌柱子不动了,妈就走过去问:“老先生,你怎么啦?”“我刚从医院里出来……”妈妈和我把老人送回家里,再回自己的家。还有一回,妈妈从北站出来乘四十一路车,车上遇见一位与亲人走散了的河南来的农村姑娘,妈妈看她行李很多,天又黑了,怕出事,因此车至南京路时,就把她带了下来,帮她寻找亲人。后面每来一辆车,妈妈都对着车厢大声叫喊:“车上河南来的人有吗?”车上车下的人都好奇地看着我妈。过了半小时,一直没有结果。当妈妈准备领她再去北站寻找时,见一位外地人奔了过来,正是农村姑娘的同伴。为一个素不相识的人出力,又丝毫得不到什么,为个啥?妈妈说:“这是做人最基本的,何况人与人之间本来就需要互相帮助”。

……妈妈也常常要求我和弟弟做一个有道德有教养的人。去年,十一岁的弟弟在外面跟着别人去抓小偷,把衣服都钩破了,还摔断了一颗牙齿,妈妈见他嘴角边留着血迹,可心疼了,但一想到弟弟是对的,一句话也没有讲他。

……有时我想,如果说妈妈在话剧舞台上是个配角演员,那么在生活的大舞台上,她该是一个主角了。

《我的妈妈》 《我的妈妈》

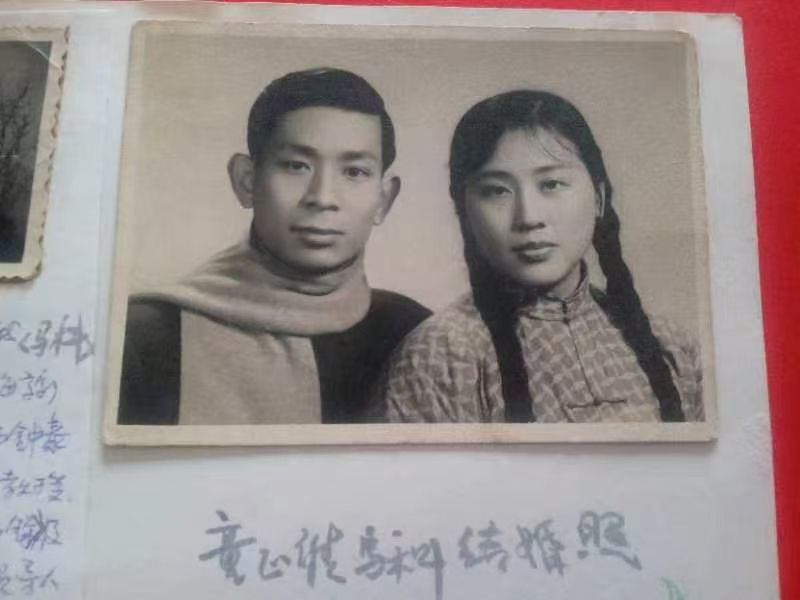

童正维与马科的婚姻,在上海京剧院传为佳话。上世纪50年代末期,两人同在上海戏剧学院学习。童正维是南京人,读了三年戏剧学院附中,又读了四年戏剧学院表演系,毕业公演,她在《家》中饰瑞珏,名噪一时。

童正维与马科结婚照 童正维与马科结婚照

学生时代的童正维 学生时代的童正维

童正维有幸福的家庭 童正维有幸福的家庭

童正维自演出《编辑部故事》后一直被冠以“牛大姐”的外号,正好又属牛。童正维曾笑言,觉得自己“就是个牛”。这当然不是说她的性格像《编辑部的故事》牛大姐,而是在生活中一直很操劳,而丈夫姓马,属马,性格像马。童正维还把家取名叫“牛马居”。

马科24岁便因京剧大师周信芳的推荐而做了导演,现代戏《智取威虎山》《海港》和海派新编戏力作《曹操与杨修》都出自他手。马科工作时脾气大,上海京剧院同事们很意外,他在家却一点都不大男子主义,“像个小绵羊似的”。惊叹之余,他们送了童正维一个号“驯马员”。

童正维常和马科一起看戏 童正维常和马科一起看戏

马科对自己被“驯服”的解释很有意思:“一个牛、一个马待在一个槽旁边儿挺和谐的。要是两个牛兴许会顶起来,要是两个马会互相踢起来”。

童正维全心做好贤内助,支持马科事业。儿女长大成人后,马科鼓励童正维有什么喜欢的戏就接着演一演。没想到,童正维在54岁拍了《编辑部的故事》,享誉全国。

上视新千年贺岁剧《年夜饭》,严顺开、童正维、王汝刚、毛猛达、王志萍、和晶、张颖等再现了50年代上海人过除夕的情景。 金定根摄 上视新千年贺岁剧《年夜饭》,严顺开、童正维、王汝刚、毛猛达、王志萍、和晶、张颖等再现了50年代上海人过除夕的情景。 金定根摄

照顾家庭之余,童正维在舞台与影视剧塑造多样角色 照顾家庭之余,童正维在舞台与影视剧塑造多样角色

2015年第25届上海白玉兰戏剧表演艺术奖揭晓,马科在童正维搀扶下领取特殊贡献奖。马科说,“在家里我是‘司令’,她是‘政委’(正维)。每当我有点得意忘形时,她就泼泼冷水,让我清醒清醒,这方面正有点‘牛大姐’的味道!”

第25届上海白玉兰戏剧表演艺术奖特殊贡献奖获得者、导演马科(左),由夫人童正维陪同领奖。 蒋迪雯摄 第25届上海白玉兰戏剧表演艺术奖特殊贡献奖获得者、导演马科(左),由夫人童正维陪同领奖。 蒋迪雯摄

童正维过生日时,马科专门为妻子写了一首诗,“结发三十又二年,相濡以沫共悲欢,荣辱穷通身外事,驽马长车赖妻贤。可怜黄梅‘红楼梦’,不及‘编辑’闹得圆。任他天花纷乱坠,我只看俺‘牛姐’甜。”

2023年1月,马科因病去世。现在,这对恩爱了一辈子的夫妻团圆了。

童正维经常分享家庭生活 童正维经常分享家庭生活

|